札幌森林気象試験地 (SAP)

試験地の概要

札幌森林気象試験地は札幌市街地に隣接する丘陵地に山火事後に成立した2次性の北方系落葉広葉樹林です。優先樹種のシラカンバは樹齢100年を越え衰退傾向にあり、ミズナラなどの後継樹種に遷移する段階にあります。気候は冷温帯に属し、夏には比較的高温で乾燥した期間がある一方、冬期は気温-15℃以下、積雪1mに達する寒 冷多雪地帯です。このような多様な変化のある気候条件下において、北日本の代表的な2次林のCO2収支・エネルギー収支を測定しています。

2004年9月の台風による風害で、観測タワー周辺の森林に多数の倒木が発生しました。風倒跡は森林生態系の推移を研究するため自然状態で放置されました。タワー観測施設にも被害が発生しましたが2005年6月には観測が再開されました。

当試験地ならびにその周辺ではこれまでに生態学、生理学、土壌学、水文学的研究が継続実施され成果が蓄積されています。これらの成果を生かし、森林生態系の今後の推移に着目した様々な研究を継続的に実施していきます。

試験地の位置

| 位置 | 42° 59.210′ N (42.9868° N), 141° 23.117′ E (141.3853° E) |

|---|---|

| 標高 | 182m |

| 傾斜 | 0°~7° |

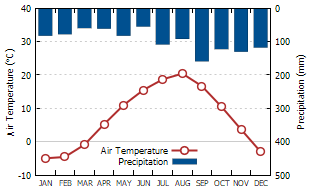

試験地の気候

| 気候区分 | 冷帯多雨(Dfb) | |

|---|---|---|

| 年平均気温 | 7.4°C | (2000-2012年) |

| 年間降水量 | 1150mm | (2006-2012年) |

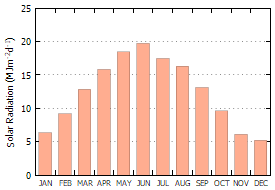

| 年平均日射量 | 12.5MJm-2d-1 | (2000-2012年) |

気温は2000年~2012年、降水量は2006年~2012年 の平均値。 |

2000年~2012年の平均値。 |

札幌サイトの気候値の詳細は、溝口ら(2014)、溝口・山野井(2015a)をご覧ください。

観測対象生態系

| 種類 | 北方系落葉広葉樹林 |

|---|---|

| 面積 | 約80ha |

| フェッチ | 500~1500m |

| 主要構成種 | |

| 群落高さ | 約20m |

| 胸高直径 | シラカンバで約25cm |

| 樹齢 | シラカンバで約100年 |

| 葉面積指数 | 最大約4 (1999~2004年);未測定 (2004年~現在: 風害後) |

| 群落構造 | 上層、下層、林床ササ群落 |

| 土壌タイプ | 適潤性黒色土、BlD |

| 住宅地から最短約600m。試験地を含む周辺の森林は札幌市民の山菜キノコ採取、散策、クロスカントリースキーなどのレクリエーションの場として利用されてる。試験地を含む約180haの実験林内への車両進入は研究所関係者のみに制限されている。風害による倒木は林道などを除きほとんど自然状態で放置されている |

観測時期・頻度

| 時期 | 1999年8月15日~2004年9月8日 2005年6月~現在 |

|---|---|

| 頻度 | 連続 |

観測用施設

| 観測タワーの高さ | 41m |

|---|---|

| 測器取付のために登ること | 可能 |

| 電源の種類 | 商業電源 AC100V 20A(30A max.) |

| コミュニケーション用設備 | 無し |

| 滞在施設 | 無し |

微気象

測器

| 測器名 | 高さ | |

| 全天日射 | Kipp&Zonen, CM-6F | 41.3 m |

|---|---|---|

| 反射日射 | Kip&Zonnen, CM-6B | 39.2 m |

| 全天長波放射 | Eppley, PIR-F | 41.3 m |

| 上向き長波放射 | Eppley, PIR | 39.2 m |

| 全天光合成有効放射 | LI-COR, LI190-SA | 41.3 m |

| 反射光合成有効放射 | LI-COR, LI190-SA | 39.2 m |

| 林内光合成有効放射 | LI-COR, LI190-SA | 2.4 m |

| 林内日射 | 英弘精機, MR-40 | 2.4 m |

| 気温 | 通風白金抵抗温度計 Vaisala, HMP155 Vaisala, HMP-45D | 33.5, 29.6, 25.8, 20.1 m 16.3, 10.5, 3.6 m |

| 湿度 | 通風静電容量湿度計 Vaisala, HMP155 Vaisala, HMP-45D | 33.5, 29.6, 25.8, 20.1 m 16.3, 10.5, 3.6 m |

| 風向・風速 | 超音波風速計 Vaisala, WMT52 | 33.5, 29.6, 25.8, 20.1 m 16.3, 10.5, 3.6 m |

| 気圧 | Vaisala PTB-100 | 1 m |

| 地温 | 白金抵抗温度計JIS-A | 埋設深 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.4, 0.8 m |

| 地中熱流 | 英弘精機 MF-81 | 埋設深 0.02 m |

| 土壌水分 | TDR水分計 Campbell CS-650 テンシオメータ;サンケイ理化SK5500 | 埋設深 0.1 m 埋設深 0.05, 0.15, 0.30, 0.50, 0.90 m |

| 積雪深 | 超音波積雪深計 Campbell SR-50 | 設置高 2.5 m |

| 地下水位 | 圧力式水位計 Druck PDCR940 | 埋設深 1.4 m |

| 降水時間 | 感雨計プリードPPS-02 | 41 m |

| 降水量 | 溢水式 橫河電子機器 B-071-12 | 約1.8m、林外露場 |

データロガー

| サンプリング周期 | 10秒毎 |

|---|---|

| 平均値保存の場合の平均化時間 | 5分 |

| レコーダ | Campbell, CR-1000+AM16/32B+AM25T |

| 記録媒体 | 内部メモリ |

乱流変動法 (渦相関法)

| 測定方式 | クロ-ズドパス方式とオープンパス方式 | ||

|---|---|---|---|

測 器

| 風速測器 超音波風速温度計 | カイジョーソニック DAT-600-3T,TR-61c (現ソニック) |

センサースパン | 0.2m |

|---|---|---|---|

| 高さ | 28.5 m | ||

| 植被面からの高さ | 8 m | ||

| ガスアナライザー (クローズドパス) | LI-COR LI-6262 | 吸引口から分析計までの距離 | 約40 m |

| 吸引口の設置高さ | 28.3 m | ||

| 植被面からの高さ | 8 m | ||

| 風速測器と吸引口の距離 | 0.25 m | ||

| ガスアナライザー (オープンパス) | LI-COR LI-7500 | 風速測器と測器の距離 | 0.5m |

| 温湿度計 | Vaisala HMP155 | 風速測器との距離 | 0.5 m |

| 気圧計 | Vaisala PTB210 | 測定高 | 28 m |

データロガー

| サンプリング方法 | 連続 |

|---|---|

| 平均化時間 | 0秒 |

| サンプリング周波数 | 10Hz |

| aliasingを防ぐためのfilterの有無 | 有り |

| filterのCutOff周波数 | 24Hz |

| 記録方法 | 全てを保存 |

| レコーダ | Campbell CR-3000 |

| 記録媒体 | CFカード |

吸引空気は除湿後ガス分析計(LI-6262)で測定

フラックス計算方法

| フラックスデータ計算時間 | 1800s | |

|---|---|---|

| 解析方法 | トレンド除去 | 除去対象 w,u,Ta,CO2,H2O |

| Coordinate rotation | 補正有り | |

| Line averaging | 補正無し | |

| Sensor separation | 補正無し | |

| 超音波風速計による顕熱Fluxの湿度影響の補正 | 補正あり | |

キャノピー層内のCO2濃度鉛直プロファイル

| 測器名 | LI-COR LI-6262 |

|---|---|

| 測定高さ | 29.6, 20.1, 16.3, 10.5, 3.6 m |

| サンプリング周期 | 1高度120s x 5高度 |

| 平均値保存の場合の平均化時間 | 15秒 |

| レコーダ | Campbell CR1000 |

| 記録方法 | テキスト形式 |

気象以外の測定項目

光合成 (休止中)

| 測定方法 | 陽樹冠の葉の光合成、蒸散速度,気孔コンダクタンスの日変化 |

|---|---|

| 測器 | LI-COR LI-6400 |

| 測定頻度 | 年数回、気温,水蒸気飽差の異なる典型的な日変化を測定 |

土壌呼吸量 (休止中)

| 測定方法 | 自動開閉チャンバ法 |

|---|---|

| 測定頻度 | 連続 |

落枝・落葉量 (休止中)

| 測定方法 | リタートラップ |

|---|---|

| 測定頻度 | 落葉期は2週間に一度 |

生物量

| 測定方法 | 樹木直径,樹高 (樹高曲線を用いて計算) |

|---|---|

| 測定頻度 | 1~2年毎 |

フラックスの国際比較観測 (Aug., 2001)

森林などによる二酸化炭素フラックス(吸収/放出)観測に関する、国際的なネットワークづくりが進められていますが、ネットワーク間での連携をより強めていくためには、お互いの観測手法やデータについて比較することが、今後重要になってきます。

そのような中、アメリカのフラックス観測ネットワークであるAmeriFluxから比較観測についての提案があり、北海道にある国立環境研究所の苫小牧フラックスリサーチサイト及び森林総合研究所フラックスネット札幌試験地において、2001年8月10日から20日にわたり、比較観測を実施しました。

詳細はこちら (フラックスの国際比較観測)

参考文献

YAMANOI Katsumi, MIZOGUCHI Yasuko, UTSUGI Hajime(2015): Effects of a windthrow disturbance on the carbon balance of a broadleaf deciduous forest in Hokkaido, Japan. Biogeosciences, 12: 6837-6851.

溝口 康子, 山野井 克己(2015b): 羊が丘実験林気象観測露場40年の記録. 森林総合研究所研究報告, 14(4): 209-218.

溝口 康子, 山野井 克己(2015a): 羊ヶ丘実験林における降水量の測定誤差 -測器の違いによる影響-. 森林総合研究所研究報告, 14(3): 145-146.

溝口康子, 山野井克己, 北村兼三, 中井裕一郎, 鈴木覚(2014): 札幌森林気象試験地の気象(1999~2008年). 森林総合研究所研究報告, 13(4): 193-206.

KITAMURA Kenzo, NAKAI Yuichiro, SUZUKI Satoru, OHTANI Yoshikazu, YAMANOI Katsumi, SAKAMOTO Tomoki(2012): Interannual variability of net ecosystem production for a broadleaf deciduous forest in Sapporo, northern Japan. Journal of Forest Research, 17(3):323-332.

ISHIZUKA Shigehiro, SAKATA Tadashi, SAWATA Satoshi, IKEDA Shigeto, TAKENAKA Chisato, TAMAI Nobuaki, SAKAI Hisao., SHIMIZU Takanori, KAN-NA, Kensaku, ONODERA Shin-ichi, TANAKA Nagaharu, TAKAHASHI Masamichi(2006): High potential for increase in CO2 flux from forest soil surface due to global warming in cooler areas of Japan. Annals Forest Science, 63(5):537-546

SUZUKI Satoru, ISHIZUKA Shigehiro, KITAMURA Kenzo, YAMANOI Katsumi, NAKAI Yuichiro (2006): Continuous estimation of winter carbon dioxide efflux from the snow surface in a deciduous broadleaf forest. Journal of Geophysical Research, 111:D17101

WATANABE Tsutomu, NAKAI Yuichiro, KITAMURA Kenzo, UTSUGI Hajime, TOBITA Hiroyuki, ISHIZUKA Shigehiro (2005): Scaling energy and CO2 fluxes from leaf to canopy using a Multilayered Implementation for Natural Canopy-Environment Relations (MINCER). Phyton, 45:353-360

NAKAI Yuichiro, KITAMURA Kenzo, SUZUKI Satoru, ABE Shin (2003): Year-long carbon dioxide exchange above a broadleaf deciduous forest in Sapporo, Northern Japan. Tellus B, 55(3):305-312

研究予算

- 農林水産省林野庁 緊急重要施設(二酸化炭素動態観測施設)整備費

- 森林総合研究所 交付金プロジェクト費

- 農林水産省 環境研究費

- 文部科学省 新世紀重点研究創世プラン

- 文部科学省 科学研究費補助金

- 環境省 地球環境保全試験研究費

研究者

山野井克己、溝口康子、北村兼三、中井裕一郎

協力研究者

宇都木 玄、飛田博順、上村 章、阪田匡司、高橋正義

連絡先

森林総合研究所北海道支所寒地環境保全研究グループ

062-8516 札幌市豊平区羊ケ丘7番地

TEL: 011-851-4131(代)

Top of Page

Top of Page